2020年度博物館実習生作「オンラインコンテンツ」

2020年度の博物館実習では実習生がオンラインコンテンツを作成しました。

実習生番号13・32

山形の郷土料理「芋煮」

-

芋煮のルーツ

芋煮の発祥は古く、1600年代半ばと言われています。当時、最上川舟運の終点だった中山町は、上方(京阪地方)から酒田経由で運ばれてきた荷物の取引が行われている場所でした。しかし、当時は舟が到着したことを伝える通信手段がなかったため、船の船頭たちは荷受人が来るまで何日も待つことがあり、退屈をしのぐために河原で鍋を囲んで宴を開いていたといわれています。船着場近くに里芋の名産地の小塩集落があったため手に入れた里芋と積み荷の棒鱈などを鍋で煮立て、食べていたそうです。それが現在の芋煮のルーツとされています。牛肉を使うようになったのは、昭和のはじめごろからといわれています。

地域によって違う味

芋煮は地域によって味付けや具材の種類が異なっています。特に、日本海に面した庄内地方の芋煮は特徴があり、内陸部の風習が庄名地方に伝わった際、養豚業が盛んな地域であるため、肉は牛肉ではなく豚肉、味付けは豚肉に合うよう味噌味に定着したのではないかと言われています。

他の地域でも味付け、材料が異なるので、調べて作ってみてください!新たな発見があるかもしれません。

芋煮のレシピ(醤油ベース)

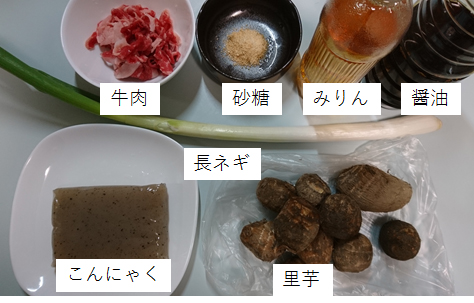

材料

・里芋 ・醤油

・牛バラ肉 ・水

・こんにゃく ・砂糖

・長ネギ ・料理酒(又はみりん)

※今回は料理酒ではなくみりんを使用しています

①里芋(皮付きは皮をむきます)を食べやすい大きさに切ります。

こんにゃくは食べやすい大きさにちぎり、長ネギは斜め切りにします。

★作るポイント★

おいしく作るポイントとして、里芋のぬめりをとるために塩を振ってもんだ後、ブクブクと泡が出るまで茹で、水で洗うとぬめりがとれます。また、出汁を使って作ってもおいしいです。

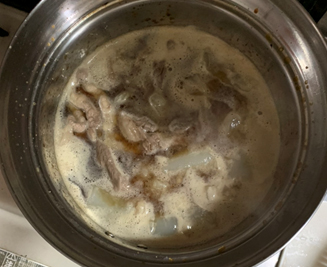

②鍋に①の里芋とこんにゃく、水を入れて火に掛けます。しょうゆ、料理酒、砂糖、牛バラ肉の半分程度入れ、里芋に火が通るまで灰汁をとりながら煮ます。

③里芋が煮えたら、残りの牛バラ肉を入れ、調味料で味を調え、さらに煮ます。長ネギを入れ、ひと煮立ちさせたら完成です。

アレンジに挑戦!

いろんなアレンジに挑戦してみましょう

例えば…

◎キムチベース

レシピの②で水を入れ火に掛けた後、醤油や料理酒などの調味料は加えずにキムチの素を入れます。キムチ味にする場合、牛肉ではなく、豚肉を入れてもおいしいです。

参考文献

・山形の芋煮会 黒木衛編著 出版:山形市観光協会 1984/6

・芋煮 山形県|うちの郷土料理:農林水産省

__________________________________

お問い合わせ先- 山形大学附属博物館

〒990-8560

山形県山形市小白川町1-4-12

受付時間:平日9:00~17:00

電話 023-628-4930(直通) メール hakukan@jm.kj.yamagata-u.ac.jp

- 山形大学附属博物館